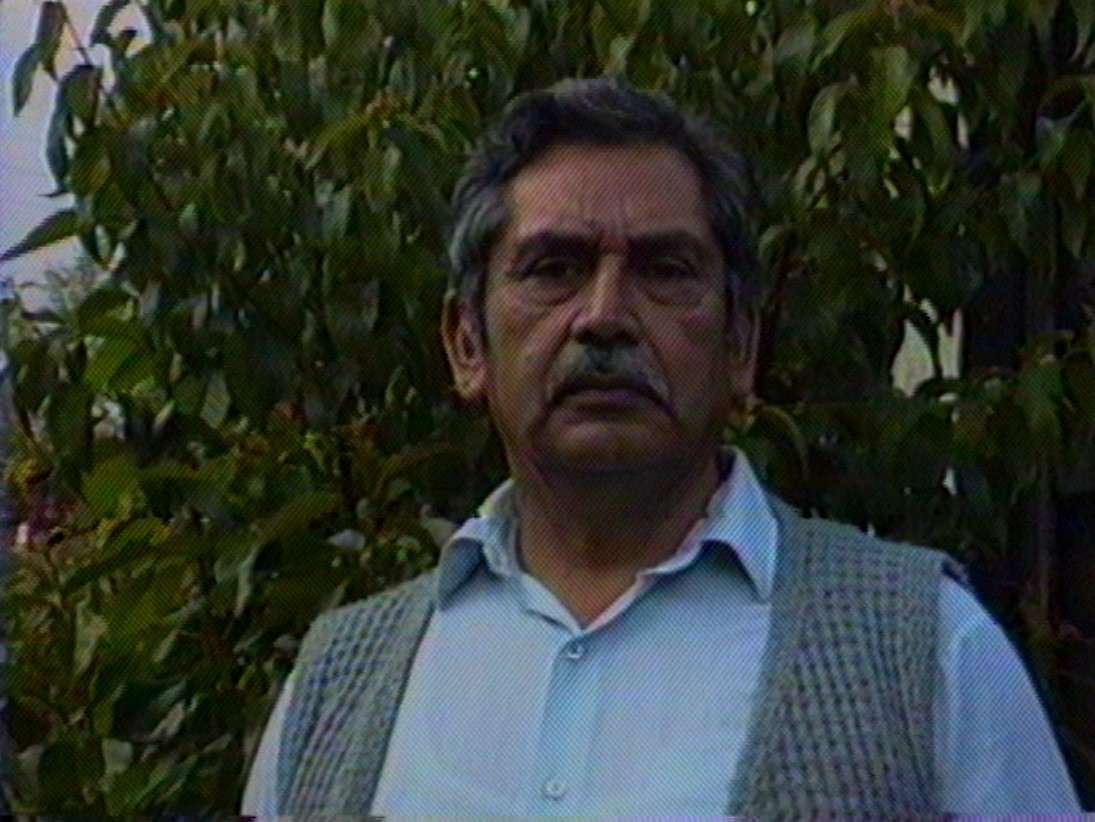

En un video remoto, vemos un plano semicerrado en el que unos arbustos se mueven por el viento. Podría ser el patio de una casa. La calidad de la imagen es la que tenían los videos amateur hace 35 años atrás: pixeles y granos. Está nublado y debe ser la tarde. Tras unos segundos, aparece por el lado derecho del cuadro Armando Nahuelpan. Se detiene frente al lente y mira a cámara con actitud solemne, sostiene un micrófono en la mano. Sigue, con algo de inseguridad, las instrucciones de una voz en off, joven, que le dice cómo debe colocarse. Es la voz de Elicura Chihuailaf, su sobrino, quien en ese entonces dirigía el «área cultural» del Centro de Estudios y Documentación Mapuche (CEDM) Liwen.

Armando Nahuelpan era oriundo de la comunidad Ignacio Nahuelpan, en Liqmalla, un territorio ubicado entre lo que hoy es Villarrica y Lican Ray. En la década de 1950, junto a su hermano José y su primo Efraín, había formado el Trío Nahuelpangui, que innovó al crear canciones que buscaban ser contemporáneas —al incorporar la guitarra— y al mismo tiempo, mapuche —siguiendo el ritmo del purun e incorporando los instrumentos musicales propios—. Las llamaban «mapuchinas». Sus letras eran bilingües, mapuzugun y castellano. Como miembros de la Corporación Araucana, los jóvenes del Trío Nahuelpangui animaron reuniones y concentraciones de esa organización con sus primeras composiciones, «Weza kona», entre ellas. Tiempo después, José abandonó el grupo y tras el golpe de Estado, Armando y su familia partieron primero a Argentina y luego a Canadá, de donde regresaron en 1985. En el extranjero, Armando no dejó de cantar y a su regreso tampoco: siguió animando encuentros del movimiento mapuche, pero ahora en los Centros culturales y en Admapu.

Para el momento en que se realizó esta entrevista (1991-92), Armando tocaba como solista y a las canciones de la etapa anterior había añadido composiciones nuevas, como «Marichiwew». Por su parte, Elicura Chihuailaf, además de poeta, realizaba una prolífica labor como gestor cultural en el CEDM Liwen, organizando, entre otras cosas, diversas instancias para que artistas visuales mapuche dieran a conocer su trabajo; algunos muy conocidos ya en ese entonces, como Santos Chávez, y otros no tanto, como Cristian Collipal y Doris Huenchullan. Chihuailaf quería que las inauguraciones de esas exposiciones fueran una experiencia que involucrara todos los sentidos; es por eso que, además de las palabras iniciales y la propia experiencia visual, incorporó la comida, pidiéndole a su entonces esposa, Bety Quilaqueo, que elaborara mültxün en formato cóctel para que junto al muzay y illo kawell fueran degustados por los asistentes. Esta suerte de protocolo sensorial era completado con la música de Armando Nahuelpan, quien tocó en vivo en cada una de esas inauguraciones acompañado por su nieta Anahí y las tres hijas de Elicura, quienes tocaban las kazkawilla, waza, pifüllka y kultxun mientras él comandaba con la voz y en la guitarra. La performance nunca excedía las tres piezas y «Weza kona», «Txafia pewman» y «Millaray» eran las más interpretadas.

A la sazón, Armando Nahuelpan tenía sesenta y cinco años y cuarenta de trayectoria. Quizás por eso Elicura ideó un homenaje para su tío del que se recuerda que ocurrió en el aula magna de la Universidad de La Frontera y en el que, además de brindar Armando un concierto, el coro universitario interpretó algunas de sus canciones en clave sinfónica. José y Efraín estaban presentes en el público y subieron al escenario a recibir un reconocimiento, pero no tocaron. Otro componente de este homenaje fue la grabación de un casete, al parecer llamado Tañi pu che ñi ül, que reunía composiciones del Trío Nahuelpangui y las nuevas de Armando, con él como único intérprete y grabado en los estudios de Tercer Milenio en la ciudad de Temuco. Tenía diez canciones en total, cinco por cada lado.

Todo parece indicar que la entrevista que presento a continuación era parte de un video mayor que Elicura Chihuailaf quería elaborar como parte de estas acciones de homenaje. Como verá el lector, Armando Nahuelpan, a petición de su sobrino, hace un relato de su trayectoria musical y finaliza diciendo que nos invita a escuchar sus canciones, a nosotros («ustedes») que somos su gente. En ese sentido, debemos entender la entrevista como el preludio de lo que iba a ser, probablemente, una interpretación musical grabada en video y en la que iban a participar también José y Efraín. Que sepamos, eso no llegó a ocurrir. Pero ese contexto explica que para hacerle las preguntas Elicura detuviese la grabación del video y que volviese a apretar el play cuando su tío iba a tomar la palabra: la idea era que quedaran registradas solamente sus respuestas para conformar así un relato en primera persona de su trayectoria musical. Se cuelan, de todos modos, algunas indicaciones suyas.

La transcripción que presentamos es literal. Este documento forma parte del archivo del CEDM Liwen y de un proceso de desclasificación de sus materiales. Para saber más, puedes pinchar aquí.

***

Mari mari, pu lamgen; mari mari, pu peñi. Inche ta Armando Nahuelpan pigen. Villarica mapu(n) ta küpan. Ka Efraín, José Nahuelpan pigey tañi pu kompag ka mülepayiñ tati, tañi ulkantual, pu papay, pu peñi.

[Primer corte. Elicura Chihuailaf dice: «Estamos entonces. Grabando el saludo»]

Hermanas, hermanos, amigas, amigos, yo soy Armando Nahuelpan y traigo el saludo del trío Nahuelpangui, que lo formamos con Efraín y José Nahuelpan por ahí por el año 1952, cantando, componiendo canciones mapuches.

[Segundo corte. Elicura Chihuailaf dice: «Ya, ahora»]

Bien, esta inquietud de cantar quizás fue innata para nosotros, porque en la familia Nahuelpan casi todos tocábamos, todos cantábamos, pero los que avanzamos más sin duda fuimos los que salimos fuera de las comunidades. Por ejemplo, Efraín se fue a la Normal, José al liceo, yo me fui a la Escuela Industrial de Angol, y así cuando nos reuníamos en las vacaciones cantábamos, tratábamos de cantar lo que habíamos aprendido, lo que habíamos visto en otros lados, en otros conjuntos.

Empezamos cantando canciones tradicionales y nuestro primer debut recuerdo que fue en una escuelita de campo donde nosotros nos educamos, en la comunidad Nahuelpan, y que en realidad los familiares —casi todos familiares de esa zona— nos aplaudieron mucho y esto nos dio ánimo para seguir.

Después aparecieron Los Panchos cantando boleros, los románticos Panchos, y nosotros quisimos también… probamos si podrían resultarnos también estas canciones románticas. Y nos dio buen resultado. Y así seguimos avanzando hasta que un día nos dispusimos de cantar algunas canciones de otros autores no mapuche, que decían ellos que eran canciones mapuche, y nosotros llegamos a pensar de que no eran canciones mapuche, era canciones para los mapuches, porque hablaban del mapuche, pero su música no era mapuche. Entonces intentamos de hacer algunas canciones y quien hizo la primera canción fue José, que apareció primero con su «Weza kona», que en realidad, al escucharla nosotros, nos sentimos muy contentos y nos parecía que no aparecería otra canción como esta, la cual hoy día tenemos varias, no voy a decir muchas, pero varias. Efraín y José creo que se han dejado un poco de tocar, pero yo he seguido y he seguido haciendo canciones, por lo menos las he cantado ante el público y han gustado bastante.[Tercer corte]

Más o menos en el año [19]55 viajamos a Santiago, invitados por René Largo Farías, quien nos llevó a Radio Minería y nos buscó otras actuaciones por ahí en las boîte. [Hay un corte de segundos en el video]… la muy conocida señora Mirella Latorre.

En ese mismo viaje aprovechamos de grabar cuatro canciones, o sea dos discos 78 [rpm]. Las canciones fueron «Weza kona», [inentendible, suena como si dijera: Wenfayen], «Celinda» y «Okori». Y más o menos el año [19]60 también grabamos otra canción en el segundo longplay de Chile ríe y canta, que ya esta vez fue con Efraín nada más.

Y esa vez también tuvimos la oportunidad de cantar en Sábado Gigante de don Francisco, cuando todavía ellos ocupaban un garaje para hacer sus presentaciones.

[Cuarto corte]

Bien. Todos éramos compositores, cual más, cual menos, tratamos de hacer algo diferente. Y todas estas composiciones que hacíamos, siempre llevando el ritmo del purun, uno más lento, otro más rápido.

[Quinto corte. Elicura Chihuailaf dice: «Ahora puedes abrir el micrófono. Acuérdate de no subírtelo mucho hacia arriba. Colócalo por aquí más o menos. Eso. Ahora»]

Bueno, así distribuimos las partes que nos correspondía a cada uno: Efraín siempre cantó la primera voz, José cantó la segunda, yo hice la tercera y la primera guitarra, y también animaba las canciones en los intermedios o cuando correspondía. Y a veces tocaba algunos instrumentos como la pifüllka, el trompe, pero lo usamos poco todavía en esa época [el trompe].

[Sexto corte. Elicura dice: «Ya, ahora»]

Como les contaba anteriormente, con Efraín cantamos más o menos hasta el año [19]70 ante un público, porque ya José se había retirado antes. Y después cada uno siguió sus quehaceres. Efraín como profesor siguió haciendo sus clases y yo tuve que salir del país. Pero fuera del país también tuve la oportunidad de hacer muchas actuaciones y también hacer algunas canciones, recordando siempre a mi patria, a mis hermanos mapuche, pensando en que tendría que volver a cantar. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Y en esta oportunidad tengo la gran alegría de que los tres vamos a cantar: Efraín, José y yo.

[Séptimo corte y final]

Ahora les invitamos a escuchar nuestras canciones para ustedes que son nuestra gente. Muchas gracias.

Danay Mariman Catrileo es editora por la Universidad de Buenos Aires e investigadora autónoma.